Charly Hübner im Interview

Lieber Herr Hübner,

Lieber Herr Hübner,

vielen Dank, dass Sie unseren großen und kleinen Lesern von Ihren Abenteuern als Räuber Hotzenplotz erzählen möchten.Die Figur des Hotzenplotz ist (fast) allen bekannt. Der bärtige Räuber mit dem viel zu großem Hut der Kasperls Großmutter überfällt und ihr die Kaffeemühle klaut. Ich kann mich an ein Puppenspiel erinnern, bei dem der Hotzenplotz doch viele Sympathien der Kinder hatte.

Was meinen Sie, warum ist die Figur des Hotzenplotz nach so vielen Jahren immer noch so sympathisch?

Was meinen Sie, warum ist die Figur des Hotzenplotz nach so vielen Jahren immer noch so sympathisch?

Hotzenplotz weiß genau was er braucht, um glücklich zu sein und weil er uns das erzählt, ist er nachvollziehbar und wird dadurch sympathisch. Außerdem kann jemand, der uns durch allerlei Geschichten anfangs unheimlich oder gar böswillig scheint, nur gewinnen oder richtig verlieren in unserer Sympathie. Und Hotzenplotz gewinnt, weil er doch nicht soooo böse ist, sondern sogar lustig.

Was verbinden Sie mit der Geschichte vom Räuber Hotzenplotz, hat Sie diese Räubergeschichte bereits als Kind begleitet?

Ich kenne die Geschichten erst seit ein paar Jahren und ich bin ja, wie der eine oder die andere vielleicht weiß, ein großer Freund von Räuber-, Piraten und Gangstergeschichten.

Wie haben Sie sich in die Rolle des Räubers „eingelebt“ um authentisch zu sein? Sie spielen ja manchmal einen eher bärbeißigen, dennoch sympathischen Charakter, wie z.B. in der Rolle mit Anke Engelke „Einmal Hallig und zurück“. Hat Sie die „Räuberrolle“ besonders angesprochen?

Wie haben Sie sich in die Rolle des Räubers „eingelebt“ um authentisch zu sein? Sie spielen ja manchmal einen eher bärbeißigen, dennoch sympathischen Charakter, wie z.B. in der Rolle mit Anke Engelke „Einmal Hallig und zurück“. Hat Sie die „Räuberrolle“ besonders angesprochen?

Ach – es war einfach eine herrliche Gelegenheit, mit Hotzenplotz im Wald Halligalli zu veranstalten.

Großmutter muss für den Räuber Hotzenplotz eine Schwammerlsuppe kochen. Welches ist Ihr Leibgericht?

Schwammerlsuppe mit Ei, Schinkenspeck, Käse und Petersilie und Omelett mit Zwiebeln und Eierschwammerl.

Das Magazin Momo ist für Eltern und Kinder, die besonders sind. Es soll nicht nur Mut machen, sondern auch eine Plattform bieten, auf der Eltern und Betroffene die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Betroffene Eltern für Eltern! Haben Sie eine Lebensphilosophie für unsere kleinen und großen Leser?

Das Magazin Momo ist für Eltern und Kinder, die besonders sind. Es soll nicht nur Mut machen, sondern auch eine Plattform bieten, auf der Eltern und Betroffene die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Betroffene Eltern für Eltern! Haben Sie eine Lebensphilosophie für unsere kleinen und großen Leser?

Jede und jeder von uns hat seine eigenen Wege, Aufgaben, Mühen und Glückseligkeiten. Es gibt den Ausspruch: „Auf Sicht Fahren!“ – irgendwann habe ich mir in meinem gesamten Leben angewöhnt immer auf Sicht zu fahren – nicht auf Automatismen oder Regeln zu vertrauen. Seit dieser Zeit ist mein Leben sehr intensiv und alles andere nicht mehr vorstellbar. „Auf Sicht fahren!“ macht mir größte Freude und ist größtes Abenteuer.

Ich bedanke mich herzlich für dieses Interview!

Martina Lange

Chefredakteurin Magazin Momo – Mobilität & Motion

Fotos: Studioaufnahme_Kim Indra Oehne, Coverabbildungen: Hörbuch Hamburg

Das mache ich doch mit links – oder rechts?

Das mache ich doch mit links – oder rechts? Der Ball rollt wieder. Und klingelt dabei.

Der Ball rollt wieder. Und klingelt dabei.

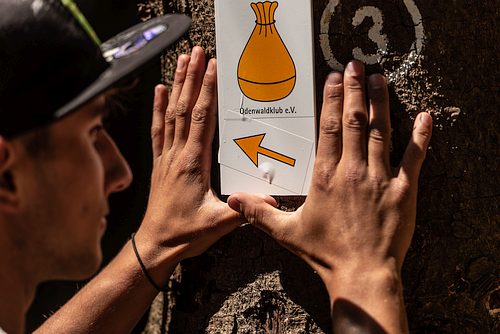

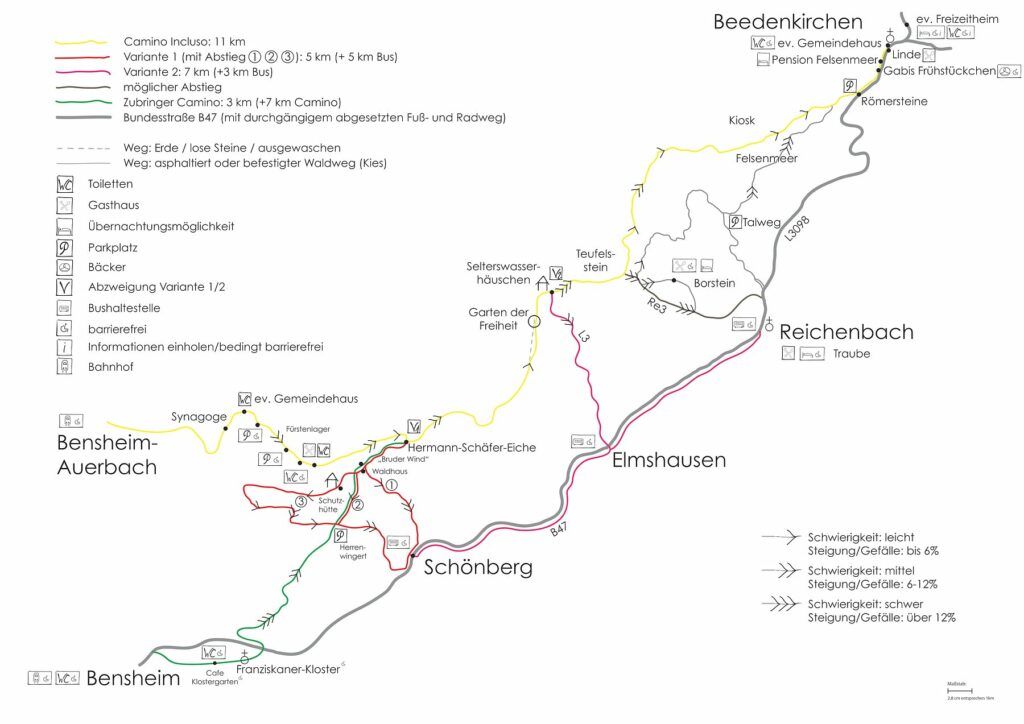

Los geht‘s mit Etappe 1: Die erste Etappe geht über 11 Kilometer und ist eine Bergetappe. Die Schüler*innen schätzen den Weg als mittel bis sehr schwierig ein. Sie raten, im Team von drei Fußgänger*innen und einer Rollstuhlfahrer*in unterwegs zu sein. Seile im Gepäck sind hilfreich, weil man damit den Rollstuhl absichern oder ziehen kann. Für die unterschiedlichen Fortbewegungsarten und -mittel sind weitere Streckenvarianten auf der Website www.camino-incluso.de beschrieben. Thema dieser ersten Etappe sind „Steine“: im Felsenmeer, in Formationen, in Sagen und als Mahnung, sich gedanklich zu „bewegen“.

Los geht‘s mit Etappe 1: Die erste Etappe geht über 11 Kilometer und ist eine Bergetappe. Die Schüler*innen schätzen den Weg als mittel bis sehr schwierig ein. Sie raten, im Team von drei Fußgänger*innen und einer Rollstuhlfahrer*in unterwegs zu sein. Seile im Gepäck sind hilfreich, weil man damit den Rollstuhl absichern oder ziehen kann. Für die unterschiedlichen Fortbewegungsarten und -mittel sind weitere Streckenvarianten auf der Website www.camino-incluso.de beschrieben. Thema dieser ersten Etappe sind „Steine“: im Felsenmeer, in Formationen, in Sagen und als Mahnung, sich gedanklich zu „bewegen“. Nächstes Highlight ist die Lichtung am Garten der Freiheit (

Nächstes Highlight ist die Lichtung am Garten der Freiheit (

ARBERLAND – Wasser und Wald für Alle

ARBERLAND – Wasser und Wald für Alle Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen Das heiße Element

Das heiße Element Was ist Feuer?

Was ist Feuer?

Kinderwelten – Das neue multimediale Bildungsprojekt der DAHW

Kinderwelten – Das neue multimediale Bildungsprojekt der DAHW

ICP? Orthesen können helfen!

ICP? Orthesen können helfen!

BEING A WORKING MUM – (k)ein besonderes Bedürfnis?

BEING A WORKING MUM – (k)ein besonderes Bedürfnis?